刘文东:重温逍遥色,再寻青绿颜

时间:2017-06-07 11:43 机构:比玉堂 点击分享

刘文东:重温逍遥色,再寻青绿颜

刘文东

1971年出生于广东省广州市,

1996年毕业于广州美术学院中国画系,获文学学士学位。

2002年毕业于广州美术学院中国画系,获文学硕士学位。

2002年至2008年执教于广东教育学院美术系,讲师。

2011年毕业于中国艺术研究院美术系,获文学博士学位。

2014年中国传媒大学“艺术与科学”专业博士后出站。

现为广州美术学院中国画学院副教授,山水画工作室主任。

广东省美术家协会会员,广东中国画学会理事,北京工笔重彩画会会员,《艺术与科学研究》丛刊副主编。

作品欣赏

云山圣象

——刘文东重彩创作中的虚空意识

文/魏祥奇

中国艺术研究院博士

刘文东将绘画视为一种信仰的修行方式。那么,其创作的内在气质,就不再是传统文人意趣的舒逸和恬适,而是一种更具自我规训意味的严肃。在刘文东的创作意识中,传统中国画品评观念中的笔墨自由形态,让位于工致谨严的制作程序,也就是说,其作品中更多拥有的是一种“绘画性”而非“书写性”。也难免在很多人看来,刘文东作品中凸显的是一种“匠心”而非“文气”,皆源于其谦恭的从艺态度。

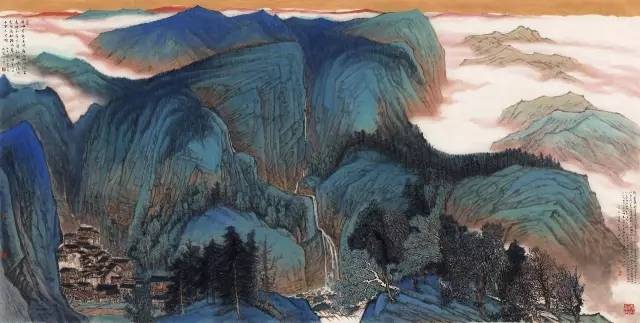

青冥浩荡

123×496cm

众岫耸寒色

124×247cm

在今天,奢谈“新文人画”空泛概念者大有人在,在他们的理解中,中国画自然是追求超越的生命性灵,于是乎一种佯称为放达心性的恣肆、妄诞的笔墨程式甚为流行;当然,其中一些作品表露出丰富、生动的笔墨质性,然而这种过于松散的语言结构,并不是推动中国画当代价值转换的切实性方案。这里,我并不否认中国画语言和审美理论的抽象性,亦无批评纯粹笔墨语言表义精神伦理的可能性,而是质疑这种浅薄空谈的谬论,最终将伤害我们对于中国画思想质底的意义认知。或者说,中国画承载传统哲学和生命观念的超越性,是否在视觉形式上完全指向一种笔墨语言的“意象性”?抑或说是文人画理论“逸笔草草”的概念,强调书法用笔的“写意性”,是体验中国画极致哲学意境的不二法门?这里有一种理论预设,即风格与内容存在某种高度的一致性:具有表现性特征的书写性笔墨,是为中国画抒写心性的直观表征。这种品评观念在传统中国画理论中,一直是最为核心的构成部分,因为我们进行的更多是一种“诗性”批评,而相对忽视了其作为“绘画”的特质。并且我们看到,这种品评理论具有强壮的生命力,以至于14世纪以降的中国画创作,一直倾向对笔墨形式的思索,而忽视了对坚实绘画结构的探究:其不再作为一种绘画被认识,而是作为一种抽象性书写被普遍接受。如果说中国绘画还有一个更为久远的传统,那么一定是被我们有意忘记了。

烟霞千嶂

70×138cm

秋山雾霭濛

97×180cm

今天,不断有研究者提出“中国画”概念的狭隘性,尝试突破文人画批评框架的局限,为当代中国画创作寻找新的理论基点。重新面对绘画,就是一种观念的新态度。我们在刘文东的创作中就发现,其作为绘画的可观性,远远超越一种抽象性的理论阐释。应该说,潜在于刘文东创作体验的内在意识,绘画是结构的而非叙事,绘画即绘画本身而非文学。那么,刘文东笔下的云山,也就获得了另外一层“图像”式的典范价值,笔墨程式的纯粹性让位于古老的视觉经验,云山既非写生偶发之灵感,亦非因循笔墨生发之意趣,强烈的梦幻气质赋予其神性。在刘文东的创作观念中,云山乃是一种不朽精神的偶像,其绵延而生的雄壮体魄,无不具有纪念碑式的雕塑感。可以看到,刘文东眼中的云山已经凝结成为精神永恒的象征,使观者体验到一种遥不可及的虚空感:云山的静默更增加了自我肉身的可悲意识,以至于扪心自问何谓生命的尊严和价值理想。毋庸置疑的是,刘文东意识到这一点,因而其不断强调绘画的严肃性和谦卑性,为云山造像由不得半点随性,然而这并不意味着完全放弃创作者的个体性,某种不确定的混沌气息,不断浮现于云山圣境之中——在我看来,这恰是刘文东萦绕于怀的心迹。

鸿云动秋声

66×133cm

醉染霜林

124×247cm

刘文东的绘画生涯展开于当代岭南,中国画学习接受了学院传统的临摹和写生课程,尤其是写生,训练了其善于观察的眼睛。应该说,刘文东之前的山水创作,基本上是以对景写照为依托,注重笔墨经验、注重经营程式,其动人之处仍在于笔墨的灵秀变化。当代岭南的山水画创作,承续“岭南画派”强调写生的新传统,对传统笔墨和山水范式虽多有摹仿研习,然追求突破和创新的观念,某种程度上限制了创作者在这一理路上的持续性推进。在今天,“写生——创作”山水画的观念,同样面临一种危险的程式化倾向,即写生不在强调对景的现场感,而是在写生过程中主观修正了图像的“如画”形态,仅仅在某些局部保留了写生的“真实性”,这或者就是所谓之写生而来的灵光;还有一种糟糕的困境就是,写生越来越倾向于模糊性的表现,即画面讲究中间的调性,往往信手涂抹,结果是笔墨趣味感有所体现,然而牺牲了笔墨结构的清晰性和完整性,不再交代笔踪之来龙去脉。这种状况的出现,或者与岭南地域山川为丰茂的植被覆盖所致有关。然而,最为主要的原因,仍在于创作者缺乏对14世纪以前中国山水画精神气质的认识,而过于依赖笔墨程式的表现性,以至于山水被规训为笔墨之下的仆役;再者,创作者仍缺乏一种厚重的生命意识和知识体验,以至于其很难意识到,写生山水笔墨结构的松散和单薄,甚至带有一种脆弱的印迹。或者在不少创作者看来,这种带有灵动趣味的笔墨语言,在修辞上带有一种当代岭南自由舒展的开放性意味,寻求某种地域性风格表现仍具有可贵的现代性价值。确乎如此,然而不可否认写生创作的山水画,缺乏一种中正、端庄,值得敬畏的风格气象。今天看来,刘文东的创作近乎完全脱离了当代岭南山水画的文脉,呈现出异域雄浑的瑰丽气格。这种强烈的视觉感,仰赖于刘文东自我文化体识中,深沉的历史情怀和对生命本质的信仰。旷阔的空间感凝止了时间,云山已然褪却凡俗世界的烦扰,令人仰止而无可及近。空寂和辽远,乃是刘文东重彩创作的精神旨归,也恰是其一个时期视觉和知识经验的写照。

云水福音

189×170cm

刘文东近年来赴青海考察藏传佛教绘制唐卡的技艺,其工艺的复杂性,无不要求创作者息心静气,谦卑的素养,令漫长的描绘过程蒙上一层神圣的色彩:一丝不苟的勾勒、点描,如同抄写心经那般容不得急促,时间感既已存在于画面之内。那么,刘文东的绘画过程被不断延长,一件作品总被其反复雕琢,不断“发现”云山的踪迹。我想,藏传佛教崇奉“神山”的教义,定然启发了刘文东山水画创作观念的转换,写生在这种新的创作形态中便有着新的价值。毫无疑问,刘文东严格区分了写生和创作之间的界限,写生作为一种对笔墨语言的体验,需要被重新编码而赋予新的图式意义。刘文东毫不忌讳继承了青海僧院师傅绘制唐卡的工艺,勾描和填染精心研磨而成的泥金矿彩,以至于画面中显现出“光感”。诸如画作《金顶》,刘文东在透彻的墨底上叠积了雄伟的黄金山之顶,这是一种绝妙的时刻。曾记得一位朋友告诉我,那年一群人长途跋涉到西藏边陲,晨夜时分观看珠峰的极端体验:在黑幕之下,最早的一束阳光照射在珠峰之顶,悬于半空之中,像钻石般晶莹耀眼。这位朋友难以抑制的泪水夺眶而出,也就是在这一刻,生命的光华被释放,纯洁而神圣。这样看来,刘文东笔下的云山,展现的乃是一种异乎寻常的思想境遇。再者,刘文东将千佛壁的图样填充于云山之虚处,有意无意间造成的剥落感,使残存既迷人又肃穆,时间成为精神的隐喻。在那遥远的地方,生命是一种游离的状态。还有画作《壁上千秋》,刘文东大量汲取了敦煌彩色壁画的纷彩斑斓,笔意酣畅淋漓、灵动而欢快,这种“活”的气息充盈于绘画内外。也就是说,刘文东在这个时期并用着两种绘画风格,在谨严和灵秀之间,形成了悖论式的视觉张力。然而,我们也很容易在二者之间寻找到风格的一致性,即一种铺张的墨彩,在混沌初开般的薄冥中,闪现着勃勃生机,生长出一个用不朽碎片重构的精神整体。刘文东体验到空间的绝对纯粹性,在身体与云山的对话中,虚空的意识将二者完美融合。

2013年1月北京新源里

金顶

68x68cm

紧那冥王咒 十万婆罗洲

143x203cm