研究“野生建筑”的建筑师,希望你能看到另一个世界

时间:2017-07-30 11:54 我学我网 点击分享

去年底,29岁的建筑师徐腾开了个微信公众号“不正经历史研究所”,与热衷研究明星建筑师和先锋设计的人唱了个反调,第一篇对准河北易县的一座“后山奶奶庙”。

这是一座由彩钢板搭建的建筑,供奉的神像有着直白的名字——“财神”、“学神”、“月老”,后殿还有一位手握方向盘的“车神”,保佑人们出入平安,也有来自北京的香客在此祈求能顺利摇到车牌。

“如果车神没能保你平安,(它的)旁边还有地藏,一条龙服务”,最近,徐腾在上海半层书店的一场讲座中用了这个段子,收获了一片哄笑。这是近几个月以来他关于“野生建筑”的第三场分享,几乎场场爆满。

相较于“山寨”、“奇葩”,徐更倾向于用“野生”来归类这些建筑,它们大多没有职业建筑师设计,或是经过“野路子”的使用方式重新改造。

奶奶庙之后,徐腾陆续推送了几例野生建筑,包括辽宁丹东的“干”字文化广场,9.9米高的红色“干”字雕塑树立在广场中央,重庆的山寨蓬皮杜、白洋淀的巨型甲鱼状水族馆,以及石家庄影视城一半天坛一半白宫的“中西合璧”。

最近的一篇更新中,日本建筑师隈研吾的设计也“加入”了野生建筑。故宫东华门外的一处私人会所被转租给旅游纪念品商店,徐腾调侃,隈研吾若是看到白色的聚乙烯空心砖漂浮在5~10元义乌生产的旅游纪念品之上,会“哭晕在厕所”。这是不常被提及的知名建筑师作品的续篇故事,评论区一片“心疼隈工”。

但徐腾也对评论区人们总拿“审美”和“审丑”说事有点厌烦,“建一个世界最大的甲鱼(水族馆),和建一栋世界最高的摩天楼,二者在本质上有什么不同吗?”

重庆“蓬皮杜”

徐腾的“正职”是清华大学建筑历史与文物保护研究所的博士一年级学生。“不正经历史研究所和我的专业其实没有什么关系”。

徐腾的硕士论文是对《明皇避暑宫图》的复原研究,从这幅宋代书画中复原宫殿、楼阁,“这也是我导师近年来的一个研究课题,历史遗存如今留下来的越来越少,我们试图从古代文字和图像中找寻中国建筑史”。

发现奶奶庙是研究所每两周一次的学术研讨会带来的副产品,徐腾为研讨会准备的话题是“神奇建筑在哪里”,梳理了那些修建于山顶、山腰、悬崖上的建筑。

他在网上发现了一张驴友拍到的奶奶庙正殿照片,“无论佛寺还是道观,传统的正殿都有自己的名称,‘大雄宝殿’或是其他,它却很直接,就是‘正殿’两个大字”,不久他与朋友第一次前往易县。

“他们从没觉得(奶奶庙)奇怪,反倒是觉得我们这些人奇怪,这有什么好拍的”,看到不正经历史研究所的第一篇推送,Aha 视频联络道徐腾,进入易县进行拍摄。

奶奶庙后殿里手握方向盘的“车神”

徐腾还记得导演和自己提了很多次自己的感受,看现场觉得太像是一个“当代艺术的实验基地”,觉得荒诞。

这则短视频罗列奶奶庙的片段,功德箱、神像、壁画,还采访了香客、寺庙管理员、摊位上的村民,关于奶奶庙的起源,每个人的回答里摘出一句话,剪辑拼凑仍是一个“严丝合缝”的完整故事。

徐腾在奶奶庙的那篇推送末尾解释奶奶庙背后的“承包制”,“后山”的正名是洪崖山,山下马头村将每间庙宇分包给不同家庭,承包户自行决定如何安置“自家庙宇”中的神像、壁画、法器,还可以在陡峭的进香道路上租下一小块地,搭棚售卖祭祀用品,有人直接用红色颜料在乱石上写着“有人占”。

这其实是个承包到户的“寺庙步行街”,徐腾称,这个表面上由宗教法义控制的空间序列,背后其实是各自分离的商业门面。去年香客爆满,过旺的香火把正殿烧毁了,今年村民又集资筹建了一座新的宫殿。奶奶庙的管理员说:“没什么愿望是实现不了的,如果缺哪个神像,那我们就随便建一个”。

由于香火过旺被烧毁的正殿

但和严谨的学术研究不同,徐腾没有刻意去采访当地人,他还记得曾遇到奶奶庙中的一个关键人物马头村的村支书。

“据说他原本是在北京做包工头的,后来就回到村子里专心经营上山下山的缆车”,徐腾一行人与村支书打过的唯一一次交道就是向他获得拍摄的许可。

“我们问他能不能在村里拍个宣传片,他也没特别反对,也没表示支持,估计是觉得我们奇怪吧。原本他们(短视频团队)还准备采访村支书,但刚好那天他出门开会去了。”

接下来不正经历史研究所的“爆款”还包括“干”字文化广场,位于辽宁省丹东市大梨树村,与奶奶庙不同,徐腾没能去到现场。他调侃了“干”字的颜色,白色、黄色的寓意都不好,红色象征红红火火。

不久前,徐腾刚刚结束了一轮“巡回演讲”,一个星期内在杭州的一席、上海的半层书店和北大连讲了三场,之后他发了一条朋友圈状态,“感觉身体被掏空”。

在这之前他还在清华大学主场参加了 Ted x Thu,自嘲自己是 Ted 有史以来第一位需要两位翻译的演讲者——除了英文翻译之外,还需一位普通话翻译来“摆平”自己的湖北口音。

比较最近的三场,徐腾觉得杭州一席玩得最开心,主题“热闹观察家”没有包袱,可以找回小时候调皮的感觉,北大场最紧张。而上海半层书店则“最正经”,用他自己的话说是“被问到快招架不住”。

这场的题目是“野生建筑学”,一位建筑系的学生询问“面对这些奇葩建筑,建筑师如何发挥作用?”另一位则追问,“什么是‘民间’”,“‘干’字文化广场究竟体现了民间百姓的想法,还是基层官僚”。

“之所以叫‘不正经历史研究所’,我也有一点偷懒”,这个公号更像是一个“娱乐节目”,“我没有从一个正经的新闻稿,或是学术研究的角度(去看),没有用访谈或是对当地的过多研究。至于这些东西里面有什么营养,或者说它本身是怎么回事,我觉得我说的也不算数,因为我现在也不太相信别人说的一些东西,被整理出来的东西总归有杜撰的成分。”

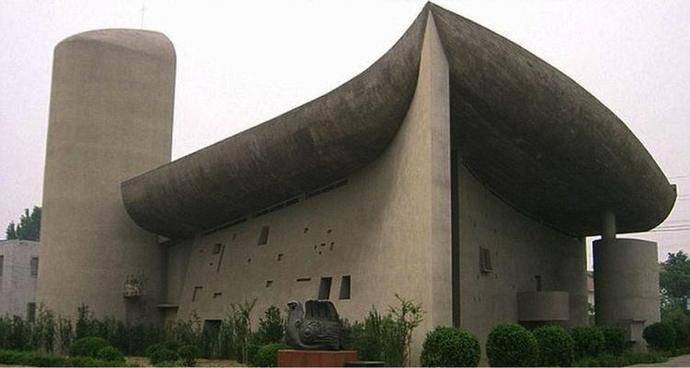

朗香教堂

已经被拆毁的郑州版“朗香”烧烤店

从一个单纯的“热闹观察家”到提炼出一套“野生建筑学”,徐腾坦白一种无力感。

“我想做的是告诉大家存在这样的现象,这些现象都很典型,通过这样一个窗口,你能看到有这样一个世界存在,你自己看到了什么才是最重要的,而不是我说了什么。”

徐腾在大学二年级时收到了一次来自家人的委托,表姐请当时尚在重庆大学建筑系读书的他设计一栋小洋楼。

“那时的我还处在专业膨胀期”,他回忆当时自己满脑子都是“乡土”、“在地”的概念,为了凸显质朴的乡土气息,他设计了红色的围墙,里面有一间清雅的茶室。表姐看了一眼:“在农村养猪的房子才用红砖”。

徐腾的姑父“拿下了”这个设计,他是一个拥有四十年驾龄的货车司机,他的“方案”是这些年四处闯荡看到各地农村小洋楼“碎片”的集合。

姑父告诉徐,在农村造房子要的就是“气派”,一个“气派”的合集包括台阶式的入口、金色大门、两米高的欧式吊灯……“这不是审美的问题,而是身份的象征,后来我们整个村子都是这样,不装吊灯就觉得房子没有造完,必须要迎头赶上。”

“但其实他(姑父)自己并不喜欢这种洋楼,他爱的是四合院,觉得有院子的那种房子(住着)很舒服,我的姑姑却是一个相当忠实的‘宫廷风’爱好者,买什么都需要欧洲宫廷风。姑父眼中这些很俗,希望有古色古香的东西。

但其实你看,古典中式也好,欧洲宫廷风也罢,都只不过是形式上的选择,如果不是站在解决空间功能问题的基础上考虑,没差,古风、欧洲宫廷,其实距离我们都很远。”

徐腾曾经去过白洋淀探访一个世界上最大的“甲鱼”型水族馆——白洋淀荷花大观园金鳌馆,还爬上过“鳌头”。

徐腾在不正经历史研究所里调侃这座巨型建筑施工的难度,造型逼真,“只有手矬的建筑师,才用所谓的形式转移为自己的创作缺陷找借口,高手都不玩虚的”。

白洋淀金鳌馆

“我们常说‘奇葩建筑’,其实影响奇葩建筑的往往不是设计师,也不是开发商,而是对‘世界之最’的迷信,徐腾列举了三个面貌相似的吉尼斯世界纪录。

他在白洋淀遇到的当地人对这个庞然大物习以为常,徐腾称这和城市人对动辄标榜世界最高摩天楼的司空见惯一样,“在这里建一个最大的甲鱼很荒诞吗?在城市建高楼就正常吗?二者在本质上有什么区别吗?

不过是我们更习惯城市的这套视觉形象……在广大的乡间,他们所需要的东西,和我们(建筑学)专业所想的、日常所训练的东西,完全不一样。”

观察这些“热闹”之外,徐腾也对建筑进行研究。2012年清华大学建筑历史与文物保护研究所对兰州“金天观”进行材料修复。

这座建于公元1400 年的建筑是早年道教在兰州的传经圣地,1956 年这座道观成了工人文化宫。

“我们当时去看,发现里面全是喝茶、打牌和吃瓜子的,人们聚集在树下、殿里,殿堂深处还有人唱戏,应该是秦腔,底下坐着一众老人”。

徐腾称那是他第一次感受到古建筑的生命力,“以前总有人说,文物建筑保护的工作就是在博物馆里进行的,我原本也这么认为”。道观里的神像早已不再,房子还在提供一种遮蔽,“并为人们制造一种亲密关系”。

但在2013 年金天观被评为国家级文物保护单位之后,戏院棋牌室和兰州市秦剧团整体搬迁。

“意外重庆”是他参与的另一个项目,与重庆大学建筑城规学院的学生合作。今年6月,“意外重庆”的展览开幕,前言称:“相对于建筑师阳春白雪般的设计,他们更关注下里巴人生存的智慧”。

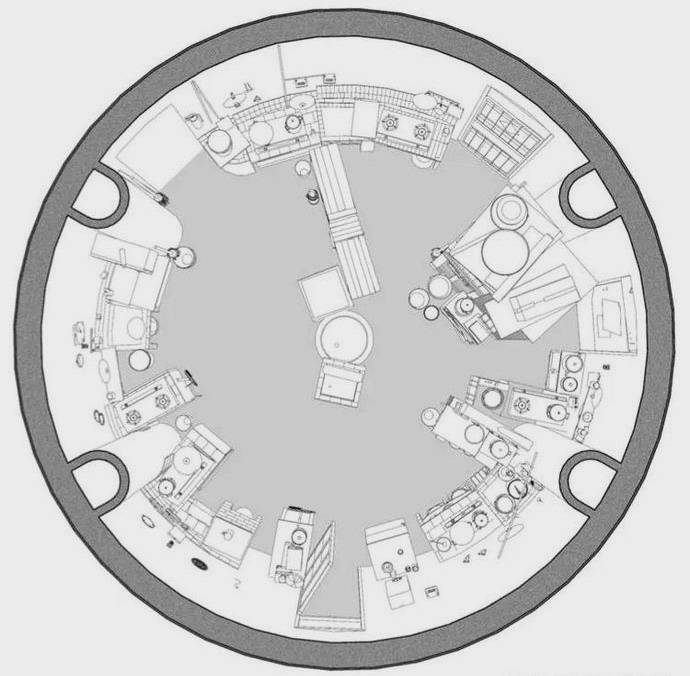

徐腾在 Ted x Thu 上举例“意外重庆”发现的一处空间——“圆庐”。这座建于抗日战争初期,在重庆成为陪都时,由建筑师杨廷宝设计的这座圆形建筑成为孙中山之子孙科的住所。

新中国成立后,圆庐被收归国有,改为重庆第二印染厂的职工宿舍。不到500 平方米的圆形建筑内,居住了 17 户人家,每一户每年的租金是 300 元。

居住者的变化和空间的稀缺,人们自发加建,改造了圆庐。最常规的方式是增加夹层,原本作为孙科和太太举办舞会的中央大厅,成为了混合功能区,六户人家的厨房聚集在此,两户人家还设了洗澡间。

重庆圆庐历史图片

被居民改造后高利用率的圆形大厅 圆庐结构图

2007 年,圆庐被评定为重庆市第一批优秀近现代建筑,这些曾经记录了居住者智慧、局促的加建被逐步清理干净,恢复成孙科故居原本的样貌。

徐腾称“这个房子就这样死掉了,又是一个自以为是的悲剧”,徐腾认为最好的设计,需要能容纳“时间制造出来的琐碎”。

徐腾将这些野生世界自己生长出来的空间经验与去年《梦想改造家》之后引发的讨论对比,设计师改造了一批老房子,有的却在回访中发现,许多设计未如他们预期那样发挥作用,屋顶楼梯的栏杆被用来晾晒衣服。“不是他们(设计师)的设计不好,只是没能容纳这些琐碎”,徐腾称。

但在“不正经历史研究所”关于圆庐的这篇推送下,有人留言表达异议,“时间制造的琐碎”是设计师的美好幻想,居民是否愿意居住在这样逼仄的空间,空间利用率高不过是生活的无奈,“毕竟他们都是要好好生活的人而不应该成为我们的盆景”。徐腾回复“你说的也对”,不再展开。